Nous sommes pour la participation citoyenne

Monsieur Jacky CHANTON

10, rue des Vignes

34 970 LATTES

CONTRIBUTION A L’ENQUETE PUBLIQUE DE l’ACTUALISATION, EXTENSION ET MODERNISATION DE LA STATION D’EPURATION MAERA

Lattes, le 3 Septembre 2019

A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’enquête

Monsieur le Président,

Comme ce n’est pas habituel, et dans le cadre de la démocratie participative citoyenne, je remercie les membres de la commission d’enquête publique et en particulier son Président pour avoir organisé la réunion d’information relative à la réactualisation, extension et modernisation de la station d’épuration MAERA le 10 Juillet 2019 sur la Commune de Lattes. Elle avait pour but de présenter les aménagements de ce projet et ainsi permettre un débat « Questions / réponses » entre les services « eau et assainissement » de la Métropole et les citoyens.

Je regrette cependant que les dates de cette enquête publique , pour un sujet aussi important, soit organisée durant la période des vacances. Toutefois je se suis gré de ce report de date au 4 Septembre 2019, même si nos associations n’auront pas pu ce concerter durant cette période.

Les objectifs de Montpellier Métropole :

- Limiter au maximum l’impact de Maera, en temps de pluie, sur la qualité des eaux du Lez.

- Améliorer la cadre de vie des riverains.

- Tendre vers zéro nuisance

- Contribuer à limiter l’empreinte sur l’environnement

- Faire de Maera une station à énergie positive

- Développer toute forme de valorisation (réutilisation partielle des eaux usées traitées)

- Montpellier Méditerranée Métropole s’est fixée, dans le cadre du présent projet, l’objectif d’améliorer les performances de traitement de la station.

La station Maera collecte les eaux usées de 19 communes :

- 14 communes de Montpellier Méditerranée Métropole

- 3 communes de Pays de l’Or Agglomération (Carnon, Palavas, Saint-Aunès)2 communes de la Communauté de Communes du grand Pic Saint-Loup (Assas, Teyran)

La station de traitement des eaux usées existante possède une capacité nominale de 470 000 EH pour un volume journalier admissible de 130 000 m3/j.

Quel est le constat sur le choix de l’émissaire en mer et du projet de Montpellier Méditerranée Métropole pour la réactualisation, extension et modernisation de la station d’épuration de la Céreirède ?

- Un choix onéreux et contestable du rejet des eaux traitées à partir d’un émissaire en mer

(2005) :

Onéreux : 65 Millions d’euros pour le seul émissaire en mer.

Coût global : Le premier chiffrage avec le rejet en mer était un peu élevé, selon l’agence de l’eau, soit un montant prévu de 112,8 Millions d’euros ? En réalité la note finale sera de 150 Millions d’euros, ce qui en fait la station la plus chère de France et certainement d’Europe pour sa capacité épuratoire en équivalents habitants.

Contestable : Cette station pollue en permanence la mer et le Lez après de forts orages jusqu’à ce jour et par voies de conséquences des effets négatifs sur la qualité des eaux des étangs et du littoral.

Voilà la présentation des performances annoncées de MAERA par Montpellier Agglomération :

Montpellier : Dans l’exercice de ses compétences assainissement, la Communauté d’Agglomération de veut assurer le plus haut niveau de collecte et de traitement des eaux usées et de rejet des eaux épurées afin de protéger notre environnement naturel.

La station pourra, alors, traiter 130 000 m3 par jour (soit les effluents d’une ville de 470 000 habitants) contre 80 000 m3 aujourd’hui et offrira de nombreux avantages.

Parmi les avantages qu’offre la nouvelle station MAERA depuis le 1er trimestre 2006, on peut citer :

-

l’assurance du meilleur taux d’épuration possible à ce jour,

-

la garantie de la qualité des eaux de baignade du littoral maritime,

- la réhabilitation du Lez et des étangs,

- la sauvegarde du milieu marin et des métiers de la pêche,

- le traitement des eaux de pluie,

- la suppression sonore et olfactive de proximité,

- une parfaite insertion du site dans l’environnement,

- la mise en œuvre d’un système de contrôle et de surveillance permanente des Installations …

- Une gestion technique discutable puisqu’elle n’a jamais répondu aux objectifs qui ont été annoncés par l’Agglomération depuis sa rénovation, extension, modernisation de 2005 :

Quel est le bilan de la station « MAERA » neuf mois après son inauguration ?

Les membres du comité de suivi de cette station nous informent que les performances de dépollution à 95% annoncé par Véolia et l’Agglomération de Montpellier ne sont pas respectées…

La capacité épuratoire de la station parait nettement sous-évaluée par rapport aux annonces des performances par l’Agglomération de Montpellier.

Elle est censée traiter un volume journalier admissible moyen de 130 000 m3/j, donc, 47 450 000 m3/an.

- Bassin d’orage avec une capacité déjà insuffisante dès 2008 :

Avec le bassin d’orage, la grande partie des eaux pluviales, hors intempéries importantes, se trouvent captées dans l’ouvrage enterré à une profondeur de 8 mètres ; elles sont ensuite dirigées pour leur assainissement jusqu’à la station d’épuration de la Communauté d’agglomération de Montpellier, MAERA.

Lors des orages exceptionnels au-delà du bassin d’orage, un chenal aval a été construit afin que les pluies dépassant la capacité du bassin aillent se déverser dans le Lez.

Intégré dans un vaste schéma d’amélioration de l’assainissement des eaux usées de la ville et des communes de l’agglomération, le bassin d’orage des Aiguerelles concilie deux objectifs : maîtriser les eaux du Lez et les risques d’inondations et préserver la qualité de l’eau. D’une envergure de 100 x 40 mètres, l’ouvrage béton est actuellement en période de mise en service. Fin 2008, sa surface sera aménagée pour devenir la partie arborée du site.

- La qualité de conception de MAERA, selon le Journal HARMONIE d’Avril 2008 :

« Cette triple certification, obtenue pour la première fois au monde, récompense la qualité de la conception, de la réalisation et de l’exploitation de cette installation dans le respect de l’environnement » selon Monsieur Georges Frêche, président de Montpellier Agglomération.

« Nous visons l’excellence à Maera ». Un équipement en faveur du développement durable…Une station pour le futur… – La solution technique la plus performante… Selon Monsieur Antoine Frérot, Directeur général de Veolia Eau alors qu’en 2004 il vantait les mérites du recyclage et réutilisation des eaux des stations d’épuration.

Nous avons vécu une « intox médiatique » en dehors d’une véritable transparence des informations.

- Quelles sont mes interrogations après ces autosatisfactions ?

Pourquoi n’avoir pas choisi le référentiel Européen EMAS ?

L’appellation EMAS est commune aux pays et aux entreprises, est le nom du référentiel « européen de management environnemental et d’audit system », qui offre la possibilité aux entreprises de prouver leur engagement dans le domaine de l’environnement. Proche de la norme ISO 14001, la valeur ajoutée d’EMAS réside dans la portée de la communication environnementale, régulièrement actualisée et validée par un expert indépendant.

« En Allemagne, en Autriche et dans les pays scandinaves, les entreprises ont compris que communiquer sur leurs performances environnementales était un enjeu stratégique, beaucoup plus qu’en France. Pourtant ce type d’exigences devrait devenir incontournable.

DES PROJETS ONEREUX

La rénovation de station d’épuration de la Céreirède, elle sera appelée « MAERA »

Le cout excessif de la station d’épuration « MAERA » avec quelques comparaisons (même période) :

- La station du Nouveau Monde de Caen Mondeville, pour une Agglomération de 330 000 EquivalentsHabitants, cout : environ 65 Millions d’euros. Mise en service en 2003, ce montant englobe l’aménagement paysager des jardins filtrants.

- La station d’épuration de San Rocco (Italie), cout : 87 Millions d’euros pour 1,2 Millions Equivalents- Habitants (EH), elle recycle ses eaux et permet l’arrosage de 22 000 hectares (an 2004).

- La Station d’épuration MAERA, cout : 150 Millions d’euros afin de traiter les eaux pour 470 000 Equivalents-Habitants, pas de retour sur investissements des eaux, elle pollue en permanence la Mer, dégage des odeurs pestilentielles et pollue le Lez après de fortes pluies. La présence importante d’hydrogène sulfuré (H2S) dans le réseau, dégage des odeurs pestilentielles sur le territoire de Lattes centre avec des dangers possibles pour la santé.

Pourtant lors de l’enquête publique, j’avais souhaité le recyclage des eaux sur le site du Thôt puis la réutilisation des eaux (relance officielle de cette demande en 2010), ce qui aurait permis un gain d’environ 60 Millions d’euros, gagné par la suppression de l’émissaire avec la possibilité d’un retour sur investissements de plusieurs Millions d’euros/an, la création d’emplois tout en évitant des pollutions en mer. Aucun retour de l’Agglomération de Montpellier ?

Aujourd’hui la volonté de Montpellier Métropole est l’extension de cette station : coût, 120 Millions d’euros à charge des ménages qui habitent la Métropole plus les villes hors Métropole qui sont connectées à MAERA.

Cette nouvelle extension est pourtant contraire aux objectifs fixés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse qui préconise le recyclage et la réutilisation des eaux. Ils ont été annoncés par Monsieur Laurent ROY, Directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse lors de la journée technique du 11 Mai 2016 organisée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à l’Hôtel de Ville Montpellier dont le thème était : « UNE 2e VIE pour les eaux usées, C’est possible ». Puis le Colloque à Lyon du 17 octobre 2016, dont le thème était : « La station d’épuration du futur, maillon de l’économie circulaire ». (J’étais présent à ces deux journées).

L’objectif principal de la réutilisation des eaux usées est non seulement de fournir des quantités supplémentaires d’eau de bonne qualité en accélérant le cycle d’épuration naturelle de l’eau, mais également d’assurer l’équilibre de ce cycle et la protection du milieu environnant. Par définition, cette réutilisation est une action volontaire et planifiée qui vise la production des quantités complémentaires en eau pour différents usages afin de combler des déficits hydriques. La France est le mauvais élève de l’Europe et même l’un des derniers de la classe en matière de recyclage des eaux des stations d’épuration surtout par rapport à l’Espagne ou l’Italie …

Réponses succinctes aux objectifs du Projet de Montpellier Méditerranée Métropole :

Le projet qui est présenté consiste prioritairement à une actualisation / réactualisation de la station d’épuration de MAERA avec prise en compte d’une extension (passage d’une capacité de 470 000 EH à 660 000 EH) et enfin d’une modernisation.

Afin de limiter au minimum l’impact de Maera, en temps de pluie, sur la qualité des eaux du Lez et améliorer le cadre de vie des riverains, c’est d’abord ne pas effectuer l’extension de Maera. C’est d’améliorer sa capacité en entrée de station et de traitement. C’est de continuer à améliorer ou supprimer le réseau unitaire du pluvial et le remplacer par un réseau séparatif (pluvial, eaux usées). C’est de doubler, si nécessaire, la capacité des bassins d’orage de façon à permettre l’acceptabilité de prise en compte des ruissellements après des pluies intensives.

S’il est incontestable que la qualité de l’eau du Lez a presque retrouvé sa vie (en dehors des by-pass dans le Lez par temps de pluies), il n’en demeure pas moins que les habitants de la Lattes « la Céreirède » conservent un espace environnemental que personne ne souhaiterait avoir à côté de chez eux (esthétique, bruits, odeurs…). Le rejet en mer présente cependant un « avantage certain » pour éviter les pollutions du Lez puisque les pollutions vont en mer et par ailleurs, en cas de dysfonctionnements de MAERA les problèmes ne se voient pas ou pas ou pas assez tôt.

Tendre vers zéro nuisance, c’est un souhait Métropolitain, souvent exploité en communication (le dernier date de la dernière extension / modernisation de cette station et appelée MAERA) mais qui n’a jamais été mis en application sur le terrain et la mission parait impossible avec le projet présenté.

Faire de Maera une station à énergie positive, oui, dans la mesure ou l’on respecte le principe de précaution, dans le cas de l’incinération des boues. Afin d’éviter les nuisances sur la santé des riverains, Il est donc impératif de transférer les boues de la station par une canalisation vers un site sans habitations sur un rayon de 500 m à 1 km, ce qui laisserait la possibilité de traiter les boues de toutes les stations de la Métropole (A Marseille : le traitement des boues se trouve à 6 km de la station d’épuration).

Développer toute forme de valorisation (réutilisation des eaux usées traitées) : Oui, je l’avais d’ailleurs proposé en 2004. Il était possible d’éviter de dépenser 60 Millions sur les 65 Millions d’euros (coût de l’émissaire), à partir d’un recyclage des eaux en sortie de Maera afin de les recycler et les réutilisées pour l’étiage du Lez, les besoins propres à la station, les besoins de la Communes de Lattes (pour alimenter les roubines nécessaires au dessalement des terres… Elle permettait également un retour d’investissement appréciable.

Grâce à la réutilisation de l’eau, les eaux recyclées de Maera ne seraient plus envisagées comme un problème de mise au rebut mais elle permettrait de répondre à des besoins d’économie circulaire et une meilleure gestion de nos ressources en eaux souterraines.

Gouverner c’est prévoir, or, en dehors d’aggraver la situation en connectant des villes de la Métropole et même des villes hors Métropole, dès alors que Montpellier Métropole avait la connaissance que cette station ne pouvait pas répondre aux besoins, pourquoi n’a-t-elle rien prévu afin de remettre à niveau cette station depuis cette prise de conscience ?

Le comble de l’indécence, c’est que l’on veut reproduire aujourd’hui ce qui a été un échec hier à partir de la rénovation de la station d’épuration de la Céreirède de Lattes et appelée « MAERA ».

Le Président de la Métropole prévoit de nous imposer son extension avec l’objectif (déjà promis mais jamais obtenu) de « ZERO NUISANCE » en 2023 ? Le plus alarmant, c’est qu’une unité d’incinération des boues y serait associée sur ce site.

Depuis 12 ans il était possible de corriger et améliorer les problématiques de la station d’épuration MAERA et de proposer des alternatives :

- Etude pour compléter l’épuration en sortie de Maera, recycler et réutiliser les eaux pour l’étiage du Lez, les besoins de la station, l’industrie, les espaces verts, la recharge de la nappe phréatique si nécessaire…

- Etude afin de permettre d’avoir une station d’épuration performante avec des villes de proximité au Nord de Montpellier avec le recyclage du phosphore contenu dans les eaux usées et réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage… (économie circulaire)

- Etude sur le choix et le lieu pour une valorisation optimale des boues des stations de Montpellier Métropole.

- Permettre la participation des citoyens et associations aux décisions.

Les avantages du recyclage et réutilisation des eaux de Maera

Si le réchauffement climatique se confirme, les besoins d’irrigation agricole seront plus importants. Il sera donc nécessaire d’investir pour de nouvelles ressources en eau.

Dans le cadre du développement durable, le bilan environnemental et économique pourrait être le suivant :

Bilan environnemental :

-

- Ne plus polluer la Méditerranée et lever l’hypothèque des ressources balnéaires et touristiques.

- Permettre une réserve en eau pour l’étiage du Lez, les besoins de la station, l’industrie, les espaces verts, la nappe phréatique si nécessaire, l’agriculture…

- La préservation de nos eaux souterraines

- Répondre aux critères de l’économie circulaire et du développement durable.

Bilan financier prévisionnel :

-

- Valoriser l’eau qui est actuellement rejetée en mer en pure perte à la place de polluer dangereusement le milieu marin.

- Permettre un retour sur investissements de plusieurs Millions d’euros/an. Le seul coût de l’étiage du Lez s’élève en 2017 à 2 185 878,39 euros, c’est l’eau du bas-Rhône qui l’alimente actuellement par BRL.

Cette argumentation est confortée par un rapport de l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) qui a publié en mars 2009 : « Ressources en eau de l’Europe – Faire face à la pénurie d’eau et à la sécheresse ». Pour lutter contre la raréfaction de l’eau, elle insiste sur la nécessaire diminution de la demande et l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation qui en est faite.

La période actuelle est propice à la réflexion d’un système plus moral et plus axé sur la durabilité.

Si Montpellier Méditerranée Métropole maintenait le projet de sa politique d’extension de la station d’épuration malgré tous les risques qui sont connus ou prévus et/ou annoncés à ce jour, il s’agirait, une fois encore, d’un manque d’appréciation et de vision des besoins. Cette extension serait contraire au bon sens, à la mauvaise utilisation de l’argent public et ne répondrait pas aux critères de développement durable ni à l’intérêt général.

Tous les indicateurs pour une extension de cette station d’épuration sur ce site sont au rouge et Montpellier Méditerranée Métropole souhaite malgré tout, nous imposer son extension.

Ma contribution à cette enquête publique consistera donc, à expliquer et documenter les raisons pour lesquelles ce projet d’extension n’est pas réalisable sur le site de la Céreirède.

Ma position pour répondre aux besoins :

Faut-il actualiser/réactualiser, moderniser la Station d’Epuration MAERA ? La réponse est : OUI. Faut-il créer un volume de stockage supplémentaire, une extension maximale de la capacité actuelle des bassins d’orage ? La réponse est : OUI.

Faut-il améliorer et/ou supprimer le réseau UNITAIRE et les remplacer par des réseaux SEPARATIFS, réduire les pollutions en amont et permettre une meilleure prise en compte de l’acceptabilité des eaux à traiter par MAERA ? La réponse est : OUI.

Faut-il procéder à l’extension de la capacité de la station de 470 000 EH à 660 000 EH (+40%) ? La réponse est : NON.

La proposition de Montpellier Métropole n’est pas acceptable car elle ne répond à aucun besoin pour le sud de Montpellier et pénalise les besoins à venir des villes du nord de la Métropole (les besoins en eau recyclées).

Elle ne supprime pas les dysfonctionnements mais les réduits temporairement.

Elle ne supprime pas les pollutions, elle en réduit certaines provisoirement mais elle en augmente d’autres par l’aggravation des pollutions en mer.

L’éloignement et le nombre des villes connectées génèrent des dysfonctionnements techniques à la suite des problématiques d’intrusion d’eau douce et à la formation de sulfure d’hydrogène dans les réseaux, en particulier au niveau des nombreux postes de refoulement et même si des traitements existent, ils sont très onéreux. Quant à la Commune de Lattes, elle doit, une fois encore, subir toutes les contraintes des risques environnementaux avec des impacts sur notre santé.

Il est consternant de constater que cette extension sera effectuée en zone inondable non protégée et que l’intérêt principal du recyclage et réutilisation des eaux n’est pas programmé. Par ailleurs, ce projet n’est pas compatible avec la prise en compte des effets du changement climatique (répondre aux périodes de sécheresses et de pluies intensives), au développement durable, à l’intérêt général et au bon sens.

Les pollutions permanentes par les exutoires en mer des stations d’épuration :

- Une pollution prouvée depuis longtemps. Elle est confirmée en Juillet 2019 par les chercheurs du programme européen Jerico-Next et coordonné par l’Ifremer.

La Mer sous traitements médicaux forcés : https://www.socialmag.news/28/07/2019/mer-sous-medicaments/ Publié le dimanche 28 juillet 2019

Des médicaments pour l’homme qui sont rejetés dans l’environnement marin suite à leur passage dans des stations d’épuration. Quel impact sur l’environnement ?

Pour la première fois, les chercheurs du programme européen Jerico-Next, coordonné par l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer), ont pu prouver que les déjections de l’activité humaine (médicaments, produits d’hygiène et ménagers, herbicides, etc.) sont rejetés dans l’environnement naturel par les eaux et se retrouvent dans les océans, aussi bien dans sur les zones côtières qu’au large.

« Les polluants détectés dans l’environnement sont de plus en plus nombreux, dont les molécules pharmaceutiques, les produits d’hygiène, les plastiques et pesticides », a déclaré Cécile Miège, chimiste au centre Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, fondé en 2012)

- Une pollution qui trouve son origine dans les stations d’épuration :

Si le plus gros est filtré, les molécules chimiques médicamenteuses de nos déjections, elles, passent au travers des filtres et se déversent ainsi dans les cours d’eau, les mers et les sols : « Les stations d’épuration traient la matière organique, l’azote et le phosphore souvent, mais elles ne traitent pas la pollution chimique diffuse », poursuit Cécile Miège.

Le plus souvent, ce sont les composants des antibiotiques et anti-inflammatoires, qui sont les médicaments les plus utilisés. Entre 70% et 80% des antibiotiques consommés par l’homme finissent dans les environnements naturels. « En 2000, les eaux usées étaient une source de pollution pour 50% des rivières du globe. En 2010, presque toutes les rivières du monde étaient touchées », explique Maryna Strokal, professeure à l’université de Wageninger, dans un article du Guardian.

- Des conséquences environnementales graves :

Tout l’écosystème est mis en danger par cette pollution moléculaire … Avec le réchauffement climatique il pourrait y avoir des « conséquences biologiques sur les écosystèmes marins » selon Laurent Roy. Une transformation chimique de l’environnement qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Les poissons peuvent subir des transformations hormonales car ils sont les premiers à être exposés à ces substances chimiques. Le mérou, par exemple, est censé changer de sexe en grandissant ; cette transformation naturelle de son évolution biologique pourrait ne plus se produire à cause de cette exposition aux substances chimiques médicamenteuses. Pour les poissons d’eau douce, c’est un changement inverse qui se produit, puisqu’ils risquent de changer de sexe à cause des rejets de médicaments contraceptifs, alors qu’ils ne le devraient pas.

Les stations d’épuration : une surprenante source de pollution par les microplastiques (Août2018) : https://www.unenvironment.org/fr/news-and-stories/recit/les-stations-depuration-une- surprenante-source-de-pollution-par-les

Les pollutions par les rejets en mer des STEP (1971): https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/pdf/1971/08/lhb1971056.pdf

Pays Basque 2017 : le traitement des eaux usées rejetées en mer est insuffisant.

Deux émissaires sont visés : celui de Biarritz-Milady et celui de l’Uhabia à Bidart. Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=QfNcTsRGVIo

Effets endocriniens des contaminants en milieu marin :

Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral Département Polluants Chimiques Effets endocriniens des contaminants en milieu marin Blandine MEUS Gilles BOCQUENÉ https://archimer.ifremer.fr/doc/00076/18758/16328.pdf

L’état actuel des connaissances dans le domaine de l’écotoxicologie a mis en évidence la présence de contaminants ayant la capacité de perturber la régulation des hormones endogènes des espèces aquatiques et ainsi de modifier et d’altérer les mécanismes endocriniens et la fonction de reproduction.

Des interrogations sur des pollutions diffuses

Une pollution permanente en mer :

- L’étang du Prévost a été touché par une pollution Escherichia Coli et déclassé en catégorie C pour trois ans. La station d’épuration MAERA est pointée du doigt.

On peut s’interroger : Si la station MAERA est à l’origine de cette pollution, cela signifierait la mise en cause de la fiabilité du process de cette station ou du réseau ou des deux.

A cause d’une pollution, les compagnons de Maguelone suspendent leur activité : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-cause-pollution-compagnons-maguelone-suspendent-leur-activite-1647218.html

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/les-compagnons-de-maguelone-victiment-d-une- pollution-de-l-etang-du-prevost-1553766678

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/les-compagnons-de-maguelone-veulent- comprendre-1559891678

Après l’arrêt de leur activité conchylicole les Compagnons de Maguelone veulent comprendre l’origine de la pollution de l’étang du Prévost qui a été touché par une pollution Escherichia Coli et déclassé en catégorie C pour trois ans.

La rumeur publique pointe du doigt la station d’épuration MAERA. Le Sous-préfet, Philippe NUCHO reconnait l’existence « d’une ou deux fuites sur la conduite de MAERA… qui ont été corrigées »

Connexion de villes hors Métropole :

Montpellier Métropole a fait connecter des villes « même hors Métropole » alors qu’elle avait la connaissance que la station MAERA n’était pas en capacité à répondre aux besoins dans des conditions acceptables. Pourquoi ?

En ayant travaillé toute ma carrière professionnelle dans le secteur privé, si j’avais pris de telles décisions, j’aurais été immédiatement licencié.

Si ce projet d’extension de MAERA se réalise, la pollution dite « INVISIBLE » avec les flux quotidiens de micropolluants tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les alkylphénols ainsi que certains résidus de médicament, métaux lourds ou pesticides en mer, la pollution sera au moins aussi importante et certainement supérieure à aujourd’hui.

Ces pollutions ne semblent pas gêner certains élus, or ces rejets dans les milieux aquatiques ont des conséquences sur l’environnement et la santé humaine. Ils peuvent altérer le développement et la reproduction de certaines espèces en modifiant leur équilibre hormonal avec des risques de contamination de la chaîne alimentaire.

Le risque Inondation

- Extension en zone inondable non protégée :

La Commune de Lattes centre est bâtie dans le champ d’expansion des crues du Lez et de la Lironde, elle est très urbanisée et inondable à la fois :

- par des débordements des cours d’eau,

- par la remontée de la nappe phréatique,

- par la remontée des étangs,

- par le ruissellement du pluvial

On peut constater :

- La diminution, voire la suppression, des zones naturelles d’expansion des crues;

- l’élévation du niveau des terrains en bordure du Lez ;

- l’imperméabilisation des sols par l’importance des surfaces bâties, en particulier depuis la fin des années1980;

- les impacts des différents ouvrages (doublement autoroute A9, Ligne LGV) ;

- la modification ou l’absence des pratiques agricoles, avec notamment des parcelles conduisant à l’imperméabilisation des sols ;

- la conjonction d’une inondation en amont avec l’élévation du niveau marin et des étangs en aval ;

- l’importance des surfaces bâties et l’aggravation des Inondations et de la vulnérabilité des biens et des personnes ;

- les effets négatifs suite au dérèglement climatique qui est en cours ;

- La culture du risque qui n’est pas toujours prise en compte.

- Les études réalisées du bassin versant du Lez :

Suite au rapport de Monsieur Philippe QUEVREMONT de Inspection Générale de l’Environnement de Juillet 2006, indique la nécessité de la réalisation de travaux de protections de la ville de Lattes par le confortement des digues du Lez à 600m3/s et la création du Chenal de la Lironde pour délester une partie des eaux jusqu’à 200m3/s dès que le Lez dépasse 450m3/s (400m3/s lors de sa réalisation). Il demande par ailleurs que ses recommandations soient validées.

L’avis de la conférence des trois points soumis par l’IGE de Septembre 2007, permet une conclusion sur l’estimation de la crue centennale en amont de Montpellier Lavalette à 700m3 et 900m3 au droit de l’A9.

Si ces données permettent de protéger et donner bonne conscience aux élus et services de l’Etat, il n’en demeure pas moins que ce rapport traduit une vision plutôt simplificatrice sur la réalité de l’hydrologie de ce bassin, lequel n’a pas permis à la conférence scientifique d’obtenir un résultat conclusif.

➔ Point 1 Estimation d’une crue centennale à l’amont de la zone urbaine :

Ce bassin est très complexe car les incertitudes des experts sont supérieures aux certitudes.

Une étude sur la contribution du karst indique qu’il peut constituer plus d’un tiers du volume de la

crue et multiplier les débits de pointe par un facteur deux (source : H. Jourde, 2007)

Les experts concluent qu’il est impossible de trancher précisément sur la valeur « fiabilisée » du débit centennal du Lez à Lavalette» mais l’estimation retenue sera de 700m3/s.

➔ Point 2 : Les apports de la zone urbaine de Montpellier ?

Bassin intermédiaire : Aval de Lavalette = 50 km2 entre les stations de Lavalette et Garigliano Je constate que, là encore, les incertitudes des experts sont grandes puisque :

Ils s’accordent sur le peu d’informations disponibles sur le sujet ;

-

- ils sollicitent les services de l’agglomération (alors que l’Agglomération, après avoir amélioré la sécurisation du Lez par l’importance des travaux contre les inondations, aggrave maintenant les risques des crues par l’extension des surfaces bâties de Montpellier sud vers la mer);

- les apports hydrologiques urbains du Verdanson sont réduits à son débit minima d’embouchure alors que le rapport de 2006 évoque un cumul possible d’une valeur supérieure au double ;

- les apports du Verdanson sont oubliés et sauf erreur ou omission de ma part, l’apport de la Lironde de la mer (ancien Lez antique) et d’une partie du pluvial n’est pas pris en compte;

- le Lez se situe sur la trajectoire des mouvements violents selon MÉTÉO FRANCE. Elle indique même, qu’un épisode type septembre 2002 ou septembre 2005 sur le Gard est donc possible et probable sur l’Hérault, par simple décalage des centres d’actions des pluies ;

- les impacts des surélévations des terrains par la ville de Montpellier (Rimbaud, Hôtel de Région, Richter…) et les aggravations par les surfaces bâties antérieures, en cours et à venir ne sont pas toutes prises en compte.

➔ Point 3 : Comment peut-on estimer la concomitance d’événements pluvieux importants sur le bassin aval (zone urbaine) et des crues affectant le bassin amont ?

Une fois de plus, l’analyse des experts est assez contradictoire :

-

- Avec l’avertissement de Météo France sur l’intensité des précipitations de type aléatoire et même probable sur ce bassin ainsi que l’importance des ruissellements;

- De l’apport de la Lironde de la mer qui ne parait pas être comptabilisé ou peut-être sous-évalué (s’il est cumulé avec d’autres apports);

- Il y a conflit avec l’étude de Philippe QUEVREMONT de 2006 sur les apports de la partie aval du bassin (en fin de son rapport, en page 33 : il nous précise que «Lattes, une fois le projet de protection réalisé, ne serait protégée que jusqu’à des événements naturels d’occurrence moyenne, inférieurs à la crue centennale».

- Les accélérateurs de crues à partir des surélévations des terrains, des surfaces bâties et des surfaces imperméabilisées ne sont pas documentés, par exemple : l’ancien stade Richter (en contrebas de la route d’environ 1,5 mètres et qui a servi partiellement de bassin de rétention lors de la crue référence de septembre 1976) est devenu un accélérateur de crues depuis la construction de la faculté des sciences économiques au-dessus, dont le bâti dépasse la route de 80 centimètres) …

« Les experts s’accordent à dire qu’il n’est pas possible, dans l’état actuel des connaissances du bassin à partir des études disponibles, de fournir des éléments scientifiques fiables et suffisants pour quantifier le risque de concomitance entre les deux pointes de crues (non prise en compte de la concomitance des apports du Verdanson «par seulement deux experts ?) ».

« Dans ces conditions, la conférence scientifique des experts de 2007 n’est pas conclusive sur le débit aval du Lez à l’A9 ».

Informations des impacts du projet A9 ASF : En cas de crue centennale du Lez et de la Lironde, les écoulements dans le secteur de la Céreirède s’écoulent dans la plaine.

La RD 986 dans le sens Lattes/Montpellier est inondable dès la crue centennale, le terre-plein central faisant obstacle dans l’autre sens.

Les soucis et recommandations des Préfets pour la prévention des inondations :

En Mai 2010, au Palais des Congrès du phare de la Méditerranée à Palavas-les-Flots, Monsieur le Préfet BALLAND avait promis « d’étudier parcelle par parcelle » le territoire constructible sous l’œil très inquiet de nombreux élus. Après la tempête Xynthia à La Faute-sur-Mer, les services de l’Etat du Languedoc-Roussillon ont accepté une mission impossible : prévenir le risque localement.

Face au changement climatique et aux phénomènes extrêmes, la côte héraultaise doit se préparer. Une étude aurait chiffré à 15 milliards d’euros le risque de la submersion marine à l’horizon 2100, si rien n’est fait en Languedoc-Roussillon.

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, Monsieur Pierre FLORIAN DE BOUSQUET en 2013 a lancé un cri d’alerte lors de la conférence régionale de prévention des inondations. Il annoncera que seule une démarche radicale peut sauver la région d’une catastrophe. « Ça coûtera moins cher de reculer. Une crue centennale, c’est des milliards de ruines. On ne gagnera pas toujours contre la mer. Il vaut mieux quelques reculs stratégiques, aider à relocaliser les activités. Le coût, sinon, serait bien plus élevé que ces relocalisations. Même si c’est vrai qu’il faut pouvoir répondre à ceux qui nous demanderont de les aider à reconstruire. »

La réglementation va être durcie … (! ?)

Nous sommes devant des risques de submersion dus à la montée des eaux par surélévation du niveau marin et des étangs lors de tempêtes. Sous l’effet du vent de la dépression atmosphérique ( avec un grand vent d’Est ) cumulé avec des pluies torrentielles, l’écoulement des cours d’eau qui seront ralentis et/ou bloqués pourraient provoquer des dégâts très importants.

Depuis plus d’un siècle, six grandes crues du Lez ont été recensées : en octobre 1891 et 1907, septembre 1933, décembre 1955, septembre 1963 et 1976.

Six nouvelles crues ont été enregistrées plus récemment, en décembre 2002 et 2003, en septembre 2005, les 29 et 30 septembre 2014, le 23 août 2015 et le 4 novembre 2015.

Conclusion sur les problématiques des inondations de Lattes :

Quelle fiabilité peut-on accorder à cette dernière étude demandée par l’IGE de 2007 puisqu’elle n’est pas conclusive ? Par ailleurs, elle ne prend pas en compte l’aval du Lez jusqu’à son exutoire à Palavas-Les-Flots dont les risques sont concomitants avec l’élévation du niveau marin et des étangs avec une crue en amont.

Les effets aggravants du changement climatique ne paraissent pas être pris en compte non plus ? Conformément au rapport de l’étude de Monsieur Philippe QUEVREMONT (p. 33) et les effets anthropiques suite aux conséquences des surfaces bâties, le risque d’inondation pour Lattes Centre et du quartier de la Céreirède (emplacement de MAERA), apparait comme inondable dès que le niveau d’eau du Lez sera supérieure à une fourchette comprise entre 750 et 800 m3/s. La commune de Palavas-les-Flots subirait également de graves inondations.

MAERA se situe sur une zone inondable : Zone rouge de précaution RPC – RPD1.

Le PPRI de Lattes du 6 Juin 2013 indique qu’il faut préserver les zones d’expansion de crue faiblement urbanisées et interdire tout projet susceptible d’aggraver le risque existant ou d’en provoquer de nouveaux.

L’implantation d’une station d’épuration ou son extension en zone inondable est interdite ou doit donc être considérée comme dérogatoire et motivée par une étude technico-économique permettant d’écarter les alternatives de construction en zone inondable.

Le maître d’ouvrage doit donc inclure dans son dossier, loi sur l’eau, un document d’analyse qui montre :

-qu’il a effectivement recherché un site alternatif hors zone inondable, (jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas le cas)

-qu’il a procédé à une analyse avantages/coûts comparative des sites potentiels, (ce qui me parait

non justifié et même non justifiable)

-que son projet prend en compte l’inondabilité du site choisi, à la fois quant à l’effet des inondations sur la future installation, et quant aux effets de l’installation sur les crues (jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas le cas).

Qualité de l’air :

- Le quartier de la Céreirède, un site déjà très pollué par la proximité de deux autoroutes et la ligne LGV. Est-il admissible de vouloir additionner d’autres pollutions sur cette même zone ?

Selon la Commission Européenne la ville de Montpellier est pointée doigt pour ses pollutions, elle fait partie des 14 grandes villes les plus polluées. https://www.liberation.fr/planete/2018/05/17/qualite-de-l-air-la-commission-europeenne-poursuit- la-france-en-justice_1650709

Cette décision n’est pas une surprise. Le 30 janvier, Karmenu Vella, le Commissaire européen chargé de l’environnement, avait reçu Nicolas Hulot et ses homologues de huit autres pays européens lors d’un sommet ministériel sur la qualité de l’air. Il leur avait accordé un dernier délai pour présenter un plan d’action pour réduire la pollution de l’air. Le ministre de la Transition écologique avait présenté le 13 avril la «feuille de route» concernant les quatorze zones critiques : Ile-de-France, Marseille, Nice, Toulon, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Valence, vallée de l’Arve, Strasbourg, Reims, Montpellier, Toulouse et la Martinique. https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/17/pollution-de-l-air-bruxelles-renvoie-la-france- devant-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne_5300331_1652666.html

DES CHOIX CONTESTABLES SUR LES VILLES CONNECTEES

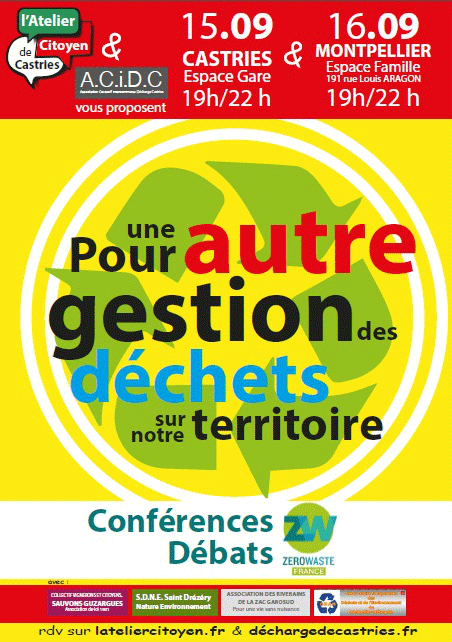

Pourquoi avoir connecté la Ville de CASTRIES ?

Voilà les questions posés au Vice-président de Montpellier Métropole eau et assainissement, par courriel du 30 Juin 2016 (pas de réponse) et au Président de Montpellier Métropole, Monsieur Philippe SAUREL, le 6 Juillet 2017 à Lattes, le 28 Mars 2018 à l’hôtel de la Métropole, je peux même ajouter celles de la réunion présentée par la commission d’enquête publique à Lattes du 10 Juillet 2019 (elles sont toujours en attente de réponses ?).

- En faisant encore grossir « Maera », n’additionne-t-on pas les problèmes de gestion et les risques techniques de cette station ?

- N’anticipons nous pas l’aggravation quantitative des pollutions en mer ?

- N’orientons nous pas vers des problèmes techniques en cas d’inondation puisque cette station est en zone inondable (zone rouge) et non protégée ?

- N’orientons nous pas vers des formations de sulfure d’hydrogène (H2S) dans la canalisation au regard de la distance (environ 12kms) qui séparent Castries à Maera, surtout avec la faible pente lors de la traversée de Montpellier ? Qu’elle est l’évaluation de l’impact olfactif ?

- N’orientons nous pas vers une maintenance coûteuse des infrastructures et canalisations ?

- Est-ce que le principe de développement durable ou d’économie circulaire seront appliqués s’il n’y a aucun retour sur investissements alors que la réutilisation des eaux peut très facilement s’appliquer et répondre à un besoin de proximité, là où le besoin existe?

- Ne serait-il pas plus judicieux d’envisager la création d’une station d’épuration performante par secteurs géographiques stratégiques (villes de proximité) et dont la capacité serait de 50 000 EH (avec une extension possible jusqu’à 100 000 EH, si nécessaire). Elles permettraient les meilleurs recyclages des eaux en fonction de l’évolution des technologies. Le traitement final en complément de chaque station serait assuré à partir d’une opération, soit industrielle ou par un procédé de Phytoremédiation et/ou de phytorestauration (traitement à partir de jardins filtrants).

L’importance sur le choix de la filière de traitement qui serait préféré en fonction des critères «rapport coût / efficacité » de chaque procédé.

La rénovation de la station d’épuration de Castries aurait eu l’avantage majeur d’assurer une ressource complémentaire à moindre coût et une alternative pour une utilisation de proximité tout en permettant de préserver les ressources naturelles.

Quels auraient été les avantages de cette rénovation ?

- Assurer une ressource fiable de proximité, disponible et indépendante des sécheresses pour l’irrigation et des usages industriels.

- Anticiper les effets du changement climatique et l’éventuel besoin de mobiliser d’autres ressources en eau. Eviter les coûts de développement, du transfert et de pompage par d’autres apports ou du transport de l’eau sur une longue distance.

- Réduire ou éliminer l’utilisation des engrais chimique en irrigation.

- Assurer des revenus complémentaires (retour sur les investissements et création d’emplois) grâce à la revente de l’eau recyclée et des produits dérivés (les phosphates… )

- La valorisation environnementale et foncière des terrains irrigués

Quelle est mon appréciation de ce projet :

-

- un projet d’extension qui ne permet pas de répondre à toutes les corrections des problématiques de cette station ( au mieux se sera une amélioration provisoire) ;

- une absence d’anticipation et de prévision des besoins malgré de nombreux dysfonctionnements ;

- un choix hasardeux et risqué de ce site pour une extension ;

- un choix financier contestable ;

- les odeurs (de sulfure d’hydrogène, H2S) seront toujours présentes, ne serais-ce que par la longueur et/ou de la faible pente des canalisations des eaux usées à partir des postes de refoulement dont le traitement et l’entretien du réseau demeure très coûteux.

- le danger environnemental et de santé publique pour les riverains restera présent ;

- l’absence d’étude pour un autre choix de projet en lieu et place de la seule extension de la station actuelle ;

- le raccordement de plusieurs communes hors territoire Métropolitain, mais également celui de la Commune de Castries avec centralisation du traitement des effluents sur un site à risques ;

- Moins de 400 000 équivalents habitants sont connectés à MAERA (avec cinq villes hors Métropole) pour une capacité annoncée de 470 000 EH. Pourquoi une extension ?

Sauf erreur ou omission de ma part, aujourd’hui, moins de 30 Millions de m3 d’eau sont traitées et facturées alors que la possibilité actuelle de MAERA devrait pouvoir traiter 47 Millions de m3 soit une possibilité de progression de + 35%.

-

- Le PLU de la Commune de Lattes est non compatible avec l’extension proposée par rapport à la situation géographique de MAERA ( en zone inondable) et d’autre part la partie des surfaces bâties de l’extension ne respecte pas le coefficient d’emprise au sol (limite des 25%).

CONCLUSION

Les enjeux sont mal évalués et les objectifs ne répondent pas aux vrais besoins. L’intérêt général ne me parait pas être pris en compte, le risque d’inondation est minimisé, les coûts sont très importants et les pollutions seront toujours présentes.

Lattes le 3 Septembre 2019

Jacky CHANTON

P.S. : L’ODAM présente ses excuses concernant les sites internet cités dans ce billet dont les adresses ne sont plus valables et sont devenus inacessibles. Pourquoi ?