Retour sur les PFAS (Pifasses) en Hérault

PFAS : UNE MENACE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

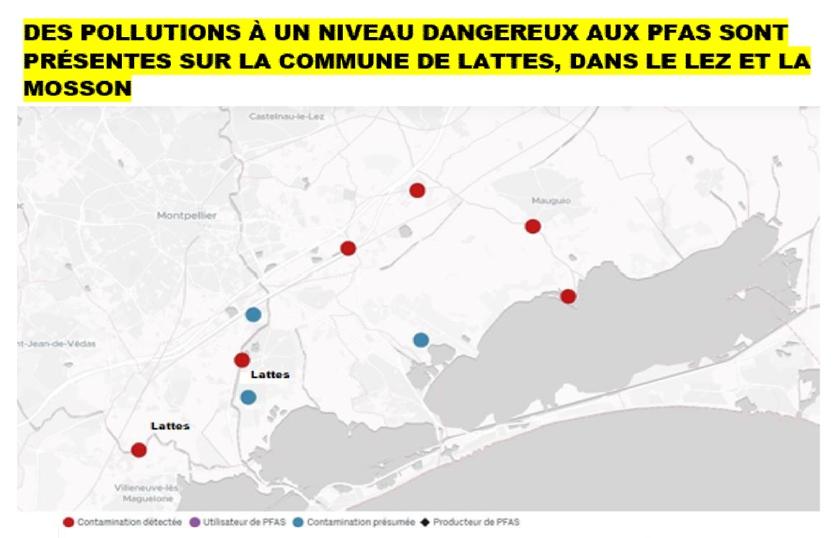

Nocives pour la santé, mais aussi pour leurs extrêmes persistances dans l’environnement, à un niveau dangereux, les pollutions aux PFAS sont présentes sur la Commune de Lattes. Le LEZ enregistre un taux de PFAS plus de 5 fois supérieur à la dose considérée par les experts comme dangereuse pour la santé de l’homme.

La France ne réglemente aucun PFAS dans le contrôle des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. La réglementation française des émissions industrielles encadre encore trop peu les rejets en PFAS (perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés) et leur suivi en banques de données est quasi-inexistant. Concernant le contrôle de la contamination des milieux aquatiques, seul le PFOS (perfluoroctane sulfonates, qui est un produit chimique du groupe PFAS) fait l’objet de fixation d’une Norme de Qualité Environnementale européenne. Il n’existe pas de réglementation européenne ni française portant sur les PFAS dans les sols, ni de critères de qualité des sols pour les PFAS. La situation est identique en matière de qualité de l’air.

Les analyses de PFAS dans les eaux de surface et souterraines des réseaux des agences de l’eau sont stockées respectivement dans les banques de données NAIADES et ARES. Les données sont plus rares sur d’autres matrices : le PFOS et des fluorotélomères ont été détectés dans les sédiments, notamment au voisinage des aéroports ou de sites de lutte contre l’incendie.

L’Union Européenne s’engage contre la pollution aux PFAS et vers l’interdiction de substances chimiques nocives pour la santé et l’environnement :

- Les restrictions de substances chimiques s’inscrivent dans l’objectif de la Commission de « garantir un environnement sans substances toxiques » à l’horizon 2030. (Source : rapport Vie Publique, remis le 14 avril 2023)

OÙ SONT LES CINQ SITES POLLUES A UN NIVEAU DANGEREUX DANS L’HÉRAULT ?

Les experts, interrogés dans le cadre de l’enquête, considèrent qu’une contamination est jugée dangereuse pour la santé quand elle dépasse les 100 nanogrammes par litre. Dans la cartographie interactive publiée par le quotidien français « Le Monde », 10 sites sont contaminés dans l’Hérault dont cinq à des niveaux dangereux (17.000 en Europe dont 2.100 à des niveaux dangereux). Ils présentent des concentrations de PFAS entre 500 à 600 nanogrammes par litre. Il s’agit du Vidourle au niveau de Marsillargues (574,8), du Lez à Lattes (574), le Pallas à Mèze (566), la Mosson à Villeneuve-lès-Maguelone/Lattes (559,3) et le Salaison à Mauguio (537,4).

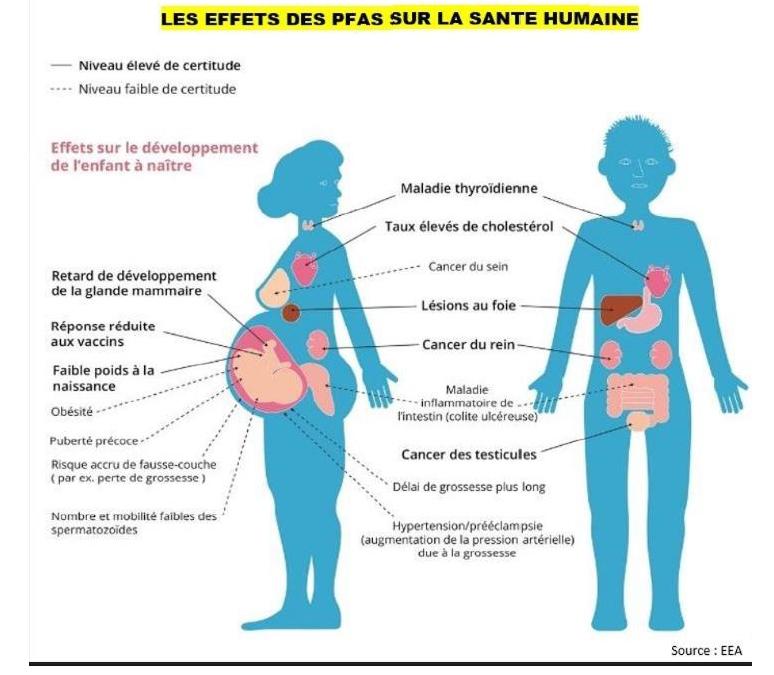

Au fur et à mesure que des données sur les effets des PFAS sont collectées, le tableau se noircit. Le Monde indique que cela peut passer par une diminution du poids des bébés à la naissance, de la réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants, par augmentation des risques de cancers du sein ou des testicules ainsi que par une hausse du taux de cholestérol.

EXTENSION DE LA STATION D’EPURATION MAERA A LATTES :

Avec l’ensemble des pollutions concentrées dans l’environnement de la station d’épuration MAERA située à la Céreirède à Lattes et sur une zone inondable, comment peut-on nous proposer un projet concernant la création d’une unité d’incinération des boues sur ce site ? N’y aurait-il pas une irresponsabilité des décideurs de Montpellier Métropole ?

Il n’existe pas non plus en France de valeur réglementaire concernant les concentrations de dioxines dans l’air ambiant et dans les retombées atmosphériques. Les différents polluants émis par l’incinération se retrouvent dans l’environnement par différentes voies. Une partie de ces substances chimiques est « bioaccumulée », c’est-à-dire qu’elles sont intégrées en l’état par les éléments naturels qui deviennent alors des sources de contamination potentielle pour l’homme.

Les micropolluants sont des substances d’origine naturelle ou artificielle modifiant la nature des réactions biochimiques fondamentales, portant ainsi atteinte à l’environnement bien qu’elles soient présentes en concentrations très faibles, de l’ordre du microgramme ou du nanogramme par litre. En fonction de leur nature et de leur concentration dans les eaux, ces substances peuvent être toxiques pour l’homme ou l’environnement. En outre, leurs effets ne sont pas nécessairement immédiats ; ils peuvent prendre des années à se manifester. « Ce n’est pas la dose, mais la période d’exposition qui fait le danger ».

Etiage du Lez : Le Rhône est très pollué par les perfluorés, comment l’eau du bas Rhône qui sert à l’étiage du Lez ne serait-il pas ?

La décontamination des milieux pollués étant techniquement très difficile et coûteuse, certains PFAS émis aujourd’hui pourraient encore être présents dans l’environnement dans un siècle, ce qui représente une menace pour les générations actuelles et futures.

Conformément à la directive européenne sur l’eau de 2020 et selon l’arrêté du 30 décembre 2022, la recherche des PFAS doit être intégrée dans le contrôle sanitaire normal de l’eau potable distribuée depuis le 1er janvier 2023.

Montpellier Métropole communique sur la qualité des eaux de la source du Lez pour les recherches sur la qualité de son eau qui ne montrent pas de souci lié aux PFAS, ni à la non-conformité d’autres polluants ou pesticides. Par-contre, je n’ai pas connaissance d’une communication sur les problématiques des pollutions du Lez dans la traversée de Lattes ?

Jacky Chanton

ion concernant la construction d’une filière CSR avec une chaudière à plastiques en milieu urbain [quartier Garosud]. Cette délibération sera soumise au vote du prochain Conseil de Métropole.

ion concernant la construction d’une filière CSR avec une chaudière à plastiques en milieu urbain [quartier Garosud]. Cette délibération sera soumise au vote du prochain Conseil de Métropole.